まだまだあります!

周辺観光案内

大徳寺(だいとくじ)

鎌倉時代末期の正和4年(1315)に大燈国師宗峰妙超禅師を開山とする臨済宗大徳寺派の大本山。山号は龍寶山。応仁の乱で荒廃しましたが、一休和尚が復興をさせ、桃山時代には豊臣秀吉が織田信長の菩提を弔うために総見院を建立、戦国武将の塔頭建立が相次ぎ隆盛を極めた。茶人千利休とのゆかりが深いことで有名です。

所在地

京都市北区紫野大徳寺町53

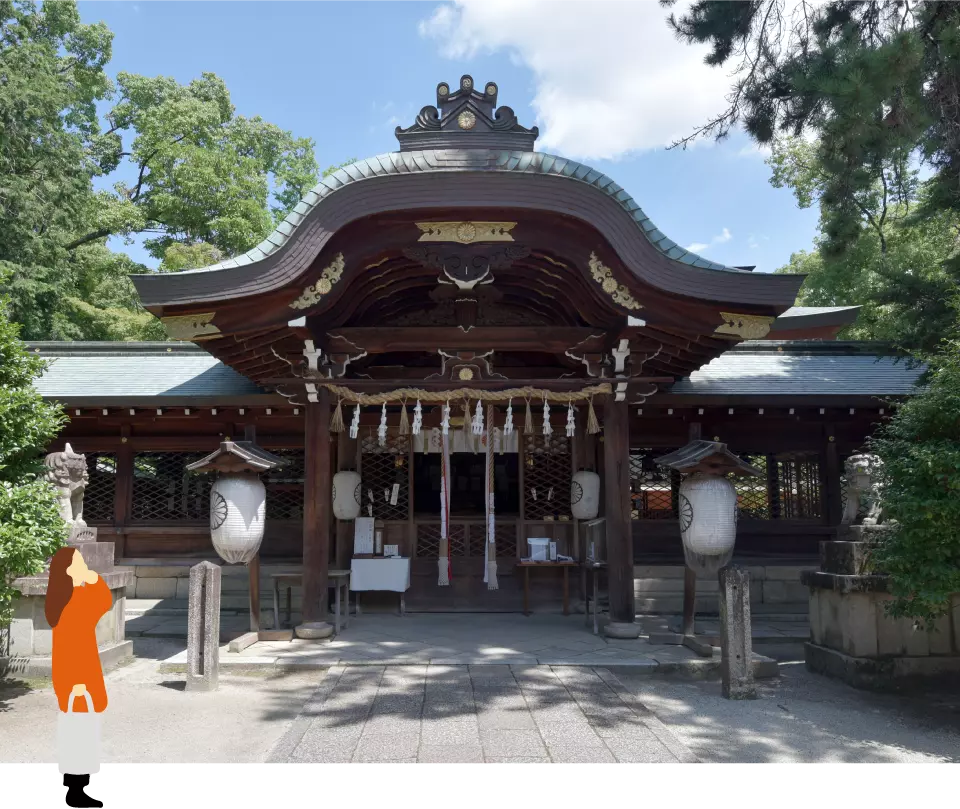

今宮神社(いまみやじんじゃ)

平安期以前から疫病鎮めに疫神を祀った社があったといわれる。994年(正暦5)都の悪疫退散を祈り、御輿を造営し紫野御霊会を営んだのが今宮神社の起りで、現在の社殿は1902年(明治35)の再建。徳川五代将軍綱吉の生母 桂昌院の氏神社として、良縁開運「玉の輿」のご利益を願う人で賑う。「あぶり餅」が有名。大徳寺とは、ほど近い距離にある。

所在地

京都市北区紫野今宮町21

御霊神社(上御霊神社)

(ごりょうじんじゃ・

かみごりょうじんじゃ)

正式には御霊神社で、平安遷都の際に早良親王らの御神霊を鎮めるために桓武天皇によって創建されたとも伝わる古社。御霊信仰の高まりとともに信仰を集めた。御霊祭の還幸祭(かんこうさい)は、祭礼として最古の御霊会を今に伝えているとされる。

所在地

京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊竪町495番地

賀茂別雷神社(上賀茂神社)

(かもわけいかづちじんじゃ・

かみがもじんじゃ)

御祭神である賀茂別雷大神は、神代の昔、およそ2,600年前に本殿の北北西にある神山(こうやま)に御降臨になられたと伝わる。第40代天武天皇6年(677)に現在の地に賀茂神宮が造営され、今日までほとんど変容することのない社殿の礎が築かれた。厄除、八方除、方除、必勝の神、電気産業の守護神として全国より信仰を集める、京都最古社のひとつ。23万坪の境内全域は平成6年にユネスコ世界文化遺産に登録された。

所在地

京都市北区上賀茂本山339